2日目の朝を迎え、子ども達は昨日過ごした部屋の片付けを行いました。使用したシーツや枕カバーはまとめてリネン室へ運び、布団や家具も元通りに整えました。さらに、部屋から出たゴミもしっかりと分別して片付けることができました。友達と声をかけ合いながら協力して片付けを進める姿からは、責任感と生活力の成長を感じました。気持ちよく整った部屋で、2日目の活動も元気にスタートできそうです。

入浴を終え、バイキング形式での夕食。自分の食べられる分を考えて取り、残さずにしっかりと食べ切ることができました。お腹いっぱいになったことで元気も回復し、疲れも吹き飛んだようでした。

夜の活動は、ナイトハイクを行いました。普段は夜に外を歩くことのない子ども達にとっては、とても特別な体験となったようです。道端の草や木の葉が顔に触れるたびに大きな歓声が上がり、ちょっとしたことにも大盛り上がり。暗くなるにつれて少しドキドキするような雰囲気もあり、怖さを感じる場面もありましたが、友達と一緒だったことで安心感があり、最後まで楽しく活動を終えることができました。

午後に予定していた海での活動は、天候の影響により室内活動へと変更となりました。代わりに「室内ビンゴオリエンテーリング」を行い、子ども達はヒントを手掛かりに館内に隠された文字を探しながら取り組みました。活動前には、班ごとに「どの場所から探すか」などを相談し合い、順番や役割を決めながら協力してビンゴを狙う姿が見られました。友達と声をかけ合いながら楽しそうに挑戦している様子がとても印象的でした。

活動後は、各部屋でベッドメイキングを行いました。部屋長を中心に声をかけ合いながら、布団を敷いたり、シーツや枕カバーを整えたりして寝床を準備しました。大きな部屋で友達と一緒に寝ることを楽しみにしている子ども達は、笑顔いっぱいで取り組んでいました。

子ども達は先ほど、いわき海浜自然の家に無事到着しました。到着後、施設の方から部屋の使い方や布団のたたみ方について丁寧に説明を受けました。その際、子ども達は真剣に話を聞き、メモをとるなど、しっかりと理解しようとする姿が見られました。

その後、各自で荷物を運びながら協力して部屋を整えました。子ども達は初めての環境に少し緊張しつつも、笑顔で友達と話しながら準備を進めている様子が見られました。

昼食も元気にしっかりと摂り、午後の活動に向けて体力もしっかり補充できました。

午後の活動も、安全に、そして楽しく過ごせるよう見守っていきたいと思います。

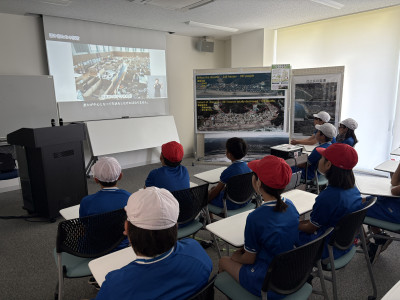

宿泊学習の最初の活動として、「みらい館」を見学しました。館内では、東日本大震災についての学習が行われ、子ども達は写真や展示物を通して当時の被害の様子を知り、実際に使われていた物品を目にすることで災害の恐ろしさを肌で感じていました。さらに、語り部さんの体験談を映像で視聴し、被災された方々がどのような状況の中で過ごしたのかを学ぶことができました。

子ども達にとって震災は直接経験していない出来事ですが、決して忘れてはならない大切な歴史です。展示や映像の内容には心を揺さぶられるものもありましたが、一人一人が真剣な表情で受け止めていました。今回の学習を通して、震災の記憶を未来につなげていくこと、そして二度と同じような被害を繰り返さないために自分達にできることを考えるきっかけになったことと思います。

今日から明日にかけて、4年生と5年生が宿泊学習で「いわき海浜自然の家」に出かけます。

朝早くから大きな荷物を抱えて登校してきた子ども達。初めて家族と離れて宿泊する児童も多く、少し緊張した様子も見られましたが、みんな元気いっぱいの表情で出発式に臨みました。

友達と協力しながら活動したり、自然にふれたりする中で、子ども達がどのような経験を積み、どのような姿を見せてくれるのか、とても楽しみです。この2日間の様子は、随時ホームページでもお知らせしていきます。

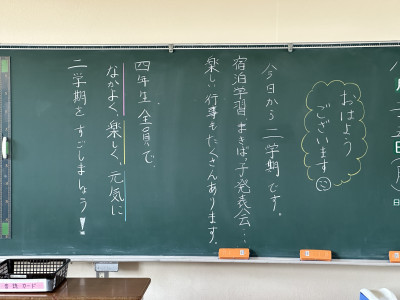

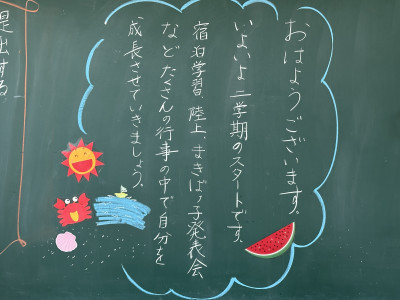

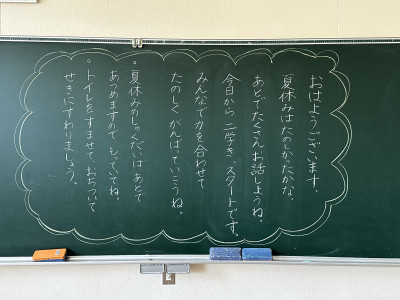

本日より2学期がスタートしました。各教室の黒板には、担任の先生方から子ども達への温かいメッセージが書かれており、子ども達は新しい学期の始まりに、笑顔で教室に入っていました。

始業式では、校長先生から「2学期に頑張ってほしいこと」や「一人ひとりが成長できるように意識して取り組んでいこう」というお話があり、子ども達は真剣な表情で耳を傾けていました。

教室では、夏休みの宿題を提出したり、夏休みの思い出を友達と発表し合ったりする姿が見られました。長い休みを終えた子ども達は友達や先生との再会を喜んでいるようでした。まだまだ残暑が続きますが、体調に気をつけながら、子ども達が一日一日を大切に過ごし、学習や学校生活に意欲的に取り組めるよう支えていきたいと思います。

8月23日(土)には、第2回PTA奉仕作業が行われました。朝早くから多くの保護者の皆様、そして子ども達にもご参加いただき、心より感謝申し上げます。夏休みの間に伸びた草木で校庭や通学路が緑に覆われていましたが、皆様のお力添えにより、とてもきれいで使いやすい環境になりました。子ども達も保護者の方と一緒に草むしりをしたり、草を運んだり、草刈り機で刈った草をトラックに積み込んだりと、積極的に作業に取り組んでくれました。その姿からは、「学校を自分達できれいにする」という責任感や誇りを感じることができました。

整備していただいた場所は、毎日通る通学路であり、2学期の陸上練習にも使われる大切な場所です。子ども達が安心して登下校でき、充実した学校生活を送ることができるのは、皆様のご協力があってこそです。暑い中での作業、本当にありがとうございました。今後も子どもたちの健やかな成長のために、学校と家庭と地域が力を合わせていければと思います。

8月1日(金)には、鏡石町内で少年の主張大会が開催されました。第一小学校と第二小学校の代表児童が、自分の身の回りや社会に対して感じていること、考えていることを主張文にまとめ、発表しました。本校からも2名の児童が代表として参加し、それぞれが自分の思いを堂々と発表しました。その中で、6年生の代表児童が見事「最優秀賞」を受賞しました。

子ども達を取り巻く環境では、自分の考えを表現する機会が少なかったり、相手を思いやらない言動が見られることもあります。そのような中で、自分の気持ちを言葉にし、正しく伝えることはとても大切です。今回の発表は、その力を大いに発揮する素晴らしい機会となりました。今後も学校では、日々の学習や活動を通して、自分の思いを相手に伝える力、そして相手を思いやる心を育んでいけるように指導を続けてまいります。