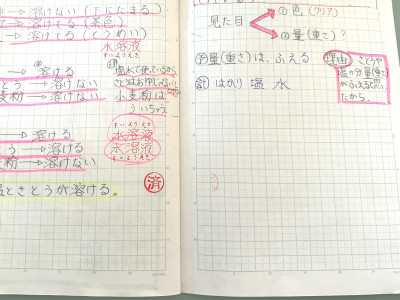

5年生の理科では、「ものの溶け方」の学習が進んでいます。子どもたちは、塩・砂糖・小麦粉の3種類の白い粉を水に入れ、それぞれがどのように変化するのかを調べました。その中で、水に完全に溶けるのは塩と砂糖だけだということに気づき、「溶けた塩や砂糖はどこへ行ったのだろう?」という疑問が生まれました。

そこで今日は、「溶けた物質は本当に消えてしまったのか」を確かめる実験を行いました。子どもたちは、溶かす前と後の重さを比べることに注目し、食塩水の重さをていねいに測定しました。班ごとに、食塩の量や水の量を確認しながら、メモリを慎重に読み取り、記録を残していきました。

実験結果を班同士で比べる中で、「溶けても食塩分の重さが残ってる」「見えなくなっているだけで、水の中にあるんだね」という気づきの声があがりました。子どもたちは、物質が“消えた”のではなく、水に“均一に溶けて広がった”だけであることを、実験を通して理解することができました。

今後は、ものが溶ける条件や、溶けた物質を取り出す方法についても実験しながら学びを深めていきます。子どもたちが「科学の面白さ」を感じられるよう、今後も探究的な学習を続けていきたいと思います。

今日は、3年生と4年生の「発表の時間」で見られた子どもたちの成長した姿を紹介します。

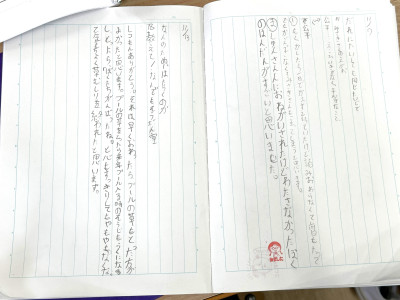

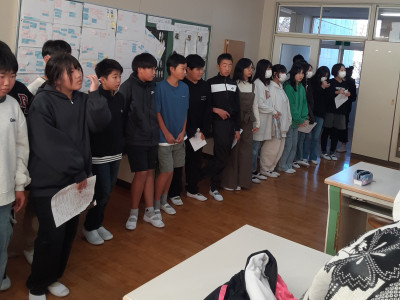

3年生の道徳の授業では、教科書に示された場面を振り返り、「自分だったらどのように答えるか」ということを考えました。子どもたちはノートに自分の考えを書き、それをクラスの前で発表しました。それぞれが登場人物の気持ちや状況を思い浮かべながら、「自分だけでなく周りのことも考えて行動する大切さ」に気づき、友達の発表を聞きながら共感したり、新たな視点を学んだりしていました。

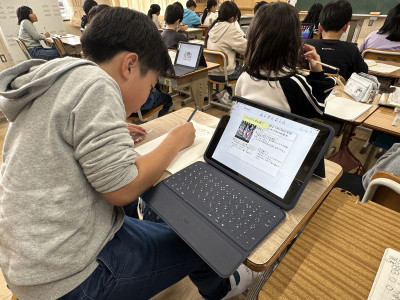

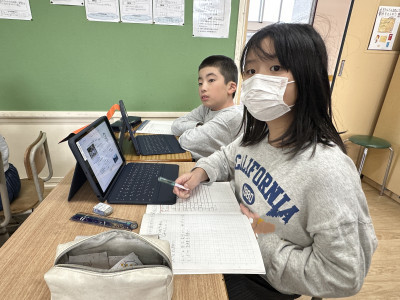

4年生の社会科の授業では、県内に残る伝統行事や伝統工芸品について調べたことをタブレットにまとめ、全体に向けて紹介しました。ただ調べた内容を説明するだけでなく、写真や図を効果的に提示しながら、「どうすれば伝わりやすいか」を考えて発表する姿が見られました。

人前で発表することは、子どもたちにとって緊張や不安を伴うものです。しかし、先週のまきばっ子発表会で堂々と表現した経験が、自信につながっているように感じます。これからも、自分の言葉でしっかりと考えを伝えられるよう、学習を通してさらに力を伸ばしていってほしいと思います。

今日は、6年生が中学校の見学に行きました。子どもたちは中学校の校舎内を回りながら、「どんな授業をしているのかな?」「どんな学校生活なんだろう?」と興味津々の様子でした。実際に授業を見たり、知っている先輩たちが真剣に勉強する姿を見たりして、「難しそう」「でも楽しそう!」といった感想がたくさん聞かれました。

あと5か月もすれば、いよいよ中学生になります。今日の見学を通して中学校生活への期待をふくらませながら、小学校での残りの時間を大切に過ごしてもらいたいと思います。

今日は、全校生で「みどりの時間」(緑化活動)がありました。これまで本校ではサルビアやパンジーなどの季節の花を育ててきましたが、今回は春に向けてチューリップの球根を植えました。子どもたちは、学校の花壇に一つひとつの球根を大切そうに植えながら、「たくさん咲いてほしいな!」「何色の花が咲くのかな?」と、春への期待をふくらませていました。

今回植えた球根は、寒い冬をじっと耐えて、春に元気な芽を出します。自分が植えたチューリップがどんな色の花を咲かせるのか.....その答え合わせは、もう少し先のお楽しみです。

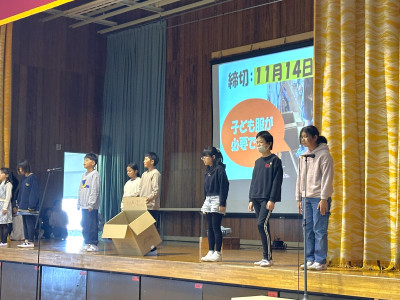

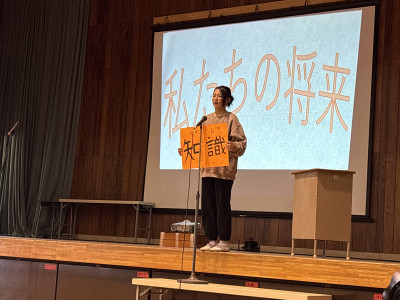

今日は、待ちに待ったまきばっ子発表会が行われました。子どもたちはこの日のために、セリフや動き、音楽の練習を一生懸命重ねてきました。これまでは誰もいない体育館での練習が中心でしたが、本番ではたくさんのお客さんを前にして、少し緊張した表情を見せる子もいました。「うまくできるかな」「ちょっとドキドキする…」という声も聞こえてきましたが、いざ発表が始まると、これまでの練習の成果を発揮し、自信をもって堂々と演技や発表をする姿が見られました。

各学年の発表を通して、1年生から6年生までの成長や表現力の豊かさを感じることができました。子どもたちにとって、仲間と力を合わせて一つの発表を作り上げた経験は、大きな自信となったことと思います。今後も、自分の考えや思いをのびのびと表現できるよう、指導を続けていきたいと思います。

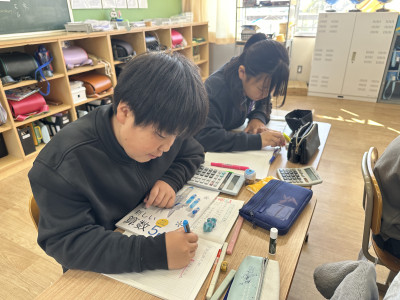

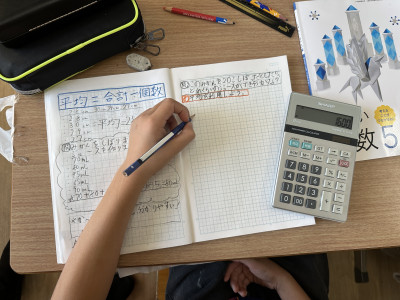

5年生の算数では、「平均」についての学習が始まりました。子どもたちはこれまでに「平均点」や「平均年齢」といった言葉を耳にしたことがありましたが、その意味を詳しく考えたことはあまりなかったようです。

授業では、「平均とは、数をならして(平らにして)考えること」という考え方をもとに、実際に5つの数の平均を計算機を使って求めてみました。すると、平均の値が「小さい数と大きい数の真ん中の数」とは一致しないことに気づき、子どもたちは「えっ、そうなんだ!」と驚いた様子を見せていました。

活動を通して、子どもたちは「平均」は単に“真ん中の数”ではなく、「全員の値を均等に分けたときの数」だということを実感できたようです。これからの学習では、身の回りのいろいろな“平均”を見つけ、計算や生活の中での活用につなげていきたいと思います。

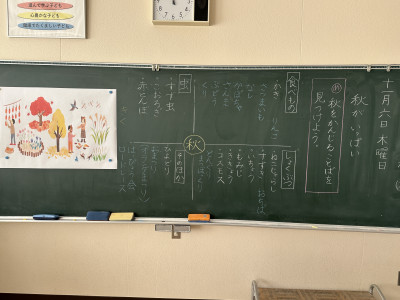

今日は、2年生の国語「秋がいっぱい」の学習で、秋の言葉を探そうという活動を行いました。子どもたちは、秋に見られる食べ物や生き物、植物など、思いつくままにたくさんの「秋のことば」を挙げていました。

学習の途中で、「校庭にも秋を感じるものがあるのでは?」という声が上がり、実際に校庭へ探しに行ってみることにしました。

すると、色づいた黄色や赤色の葉っぱ、どんぐり、松ぼっくりなど、身の回りの自然の中にも秋がたくさん見つかりました。子どもたちは、ことばの世界と実際の体験を重ねながら、秋の深まりを肌で感じているようでした。これからの学習でも、季節の変化や自然の美しさに目を向け、感じ取る力を育てていきたいと思います。

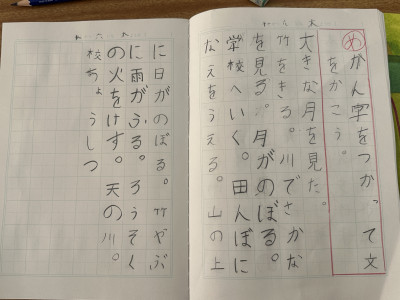

1年生もいよいよ漢字の学習が始まりました。今日は、これまでに習った漢字を使って文を書く学習を行いました。子どもたちは「木」「山」「川」など、これまでに覚えた漢字を使って、自分の思いや身近なことを文に表そうと一生懸命に取り組みました。ひらがなだけの文に比べて、漢字を使うことでぐっと大人っぽく見えることに気づき、「できた!」と嬉しそうにノートを見せる姿も見られました。

発表の時間には、友達の書いた文を聞きながら、「その言葉も漢字で書けるんだね」「他にも(漢字を使った言葉が)あるよ」といった反応があがり、子どもたちは互いの表現から多くの刺激を受けていました。少しずつ漢字を使って表現する楽しさを感じ始めている1年生。これからの学習でも、言葉で自分の考えを伝える力を育んでいってほしいと思います。

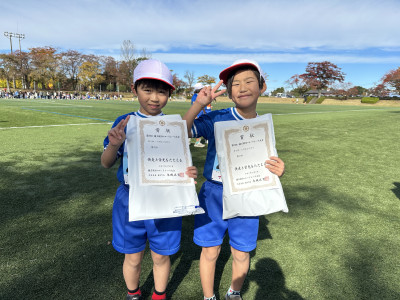

今日は、町のロードレース大会が行われました。今年度は晴天に恵まれ、澄み渡る青空のもとでの開催となりました。これまでの校内練習や試走を通して力をつけてきた子どもたちは、自信を胸にスタートラインに立ちました。大会には本校以外にもたくさんの子どもたちが集まり、スタートの合図とともに元気いっぱいに走り出しました。

沿道には応援する声が響き、子どもたちは励まされながら最後まであきらめずにゴールを目指していました。

走り終えた子どもたちの表情には、「自己ベストを更新できたうれしさ」や「最後まであきらめずに走り切った達成感」など、様々な思いがあふれていました。結果にかかわらず、一人ひとりが自分の目標に向かって全力を尽くす姿がとても印象的でした。

来週にはまきばっ子発表会も控えています。今回の頑張りを次の目標へとつなげ、さらに成長してくれることを期待しています。