4年生の理科「閉じ込められた空気と水」の学習では、空気や水の体積の変化、押し返す力、ピストン内の空気の流れなどについて学んできました。単元のまとめとなる今回は、これまでの学習をもとに「空気砲の玉が一番遠くまで飛ぶ方法は何か」をテーマに実験を行いました。子どもたちは、「空気の体積が小さくなると押し出す力が強くなるから、玉と玉の間を狭くしたらどうだろう」「水は体積が変わらないから、力をそのまま伝えられるんじゃないかな」「空気と水の両方を使えば、もっと遠くに飛ぶかもしれない」など、これまでの学習を生かしたさまざまな予想を立てていました。

実験では、予想を確かめるために何度も挑戦する姿が見られました。「すごく飛んだ!」「これは全然だめだった!」と歓声や悔しがる声があふれ、子どもたちは試行錯誤を重ねながら、自分たちなりに『最も遠くまで飛ばす方法』を見つけ出していました。今回の学習を通して、子どもたちは自分の考えをもとに実験を計画し、結果から考察を深める力を身につけました。これからも、疑問をもとに自ら考え、確かめながら学びを深める姿を大切にしていきたいと思います。

今日は、ロードレース大会に向けた最後の練習が行われました。本番を2日後に控え、子どもたちはこれまでの練習の成果を確かめながら、最後の調整に励みました。練習では、自分のペースを守って走り続ける子、コーチのペースに合わせて挑戦する子、「歩かずに走り切ること」を目標に頑張る子など、それぞれが自分の目標を意識しながら取り組む姿が見られました。息を切らせながらも一生懸命に走り抜ける姿からは、本番への強い気持ちが伝わってきました。

いよいよ本番は目前です。ここからはしっかりと体を休め、これまで積み重ねてきた努力の成果を思い切り発揮できるよう、万全の体調で大会を迎えてもらいたいと思います。

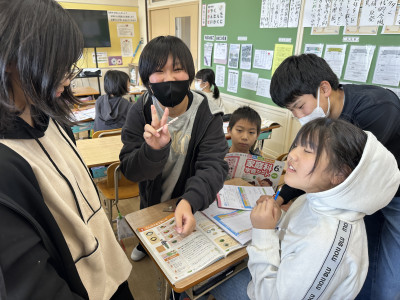

今日は、今年度最後のクラブ活動が行われ、3年生が見学に訪れました。体育館や特別教室などで活動する上級生の姿を興味深そうに見つめながら、「このクラブ楽しそう!」「来年はこれに入りたいな」と、友達同士で楽しそうに話し合う姿が見られました。見学だけでなく、実際に活動の一部を体験させてもらう場面もあり、3年生は目を輝かせながら取り組んでいました。上級生も優しく教えてくれ、温かな交流の時間となりました。

今日の見学を通して、3年生は来年度から始まるクラブ活動への期待をふくらませ、どのクラブに入ろうかと楽しみにしている様子でした。

2年生の国語科では、言葉や読み方を工夫することで、「気持ちを伝える」学習を進めています。物語文『お手紙』の学習では、子どもたちが“がまくん”と“かえるくん”の役に分かれて音読劇に取り組みました。それぞれの気持ちを考えながら、「うれしい」「さびしい」「心配している」など、場面に合った声の大きさや言い方を工夫し、登場人物の心情を生き生きと表現する姿が見られました。

また、「そうだんにのってください」の学習では、話す時の言葉づかいや聞く態度を大切にしながら活動しました。相手の話をうなずきながら聞いたり、「どうしてそのように思ったのですか?」と質問をしたりするなど、相手を思いやるやり取りが自然にできるようになってきています。

子どもたちは、言葉を使って相手の気持ちに寄り添うことの大切さや、思いを伝える楽しさを少しずつ実感しているようです。これからも、国語の学習を通して「ことばで伝える力」をさらに伸ばしていけるようにしていきたいと思います。

来週の土曜日に行われるまきばっ子発表会に向けて、どの学年でも練習が本格的に進められています。体育館では、大きな声でセリフを言ったり、仲間と息を合わせて鍵盤ハーモニカの演奏をしたり、リズムに合わせて楽しそうにダンスを踊ったりする子どもたちの姿が見られました。

また、練習方法もさまざまで、タブレットを活用しながら動画を見てダンスの動きを確認したり、自分たちの発表の様子を撮影して改善点を話し合ったりする姿も見られました。自分たちの演技や演奏をより良いものにしようと、一人ひとりが意欲的に取り組んでいます。

本番まで残りわずかとなりました。それぞれの学級で練習の成果をしっかりと発揮し、保護者の皆様に成長した姿をお見せできるよう、最後まで力を合わせて取り組んでいきます。

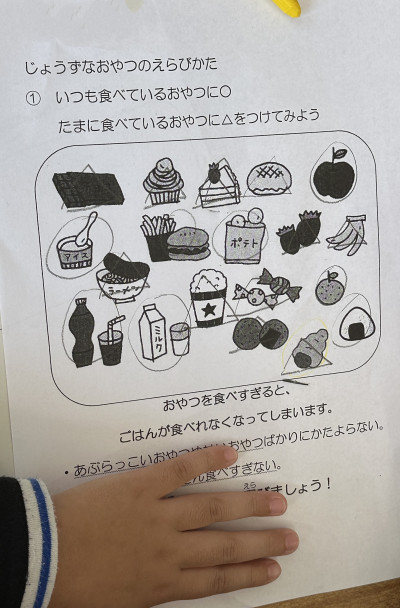

今日は、2年生を対象に食育教室が行われました。町の保健師さんをお招きし、「バランスのよい食事」について学びました。授業の中で、子どもたちは普段食べているお菓子を振り返り、「ちょっと食べすぎているかもしれない」と気づく姿も見られました。保健師さんからは、「お菓子を食べすぎるとご飯が食べられなくなってしまうこと」や、「甘いものや脂っこいおやつにかたよらないようにすることが大切」というお話があり、子どもたちはうなずきながら真剣に耳を傾けていました。

学習の最後には、「おやつは楽しみだけれど、ご飯もしっかり食べたい」「お菓子の量を減らしてみようかな」といった声も聞かれ、食べることについて自分ごととして考えるきっかけになったようです。これからも、おいしいおやつを楽しみながら、栄養バランスのとれた食事を意識して健康な体を育んでいってほしいと思います。

今日は、1年生と3年生を対象に食育教室が開かれました。町の保健士さんから「元気な体をつくるための食事のとり方」や「食事のマナー」についてお話を聞きました。授業では、食事に含まれる栄養素のはたらきや、バランスよく食べることの大切さを学びました。子どもたちは自分の朝ごはんを思い出しながら、「野菜が少なかったかも」「もっとご飯を食べようかな」などと振り返る姿も見られました。また、「よく噛んで食べることが体の健康につながる」という話を真剣に聞き、自分たちの食べ方を見つめ直すきっかけにもなったようです。

授業を終えた後の給食では、いつも以上に意欲的に食べ進める姿が多く見られ、学んだことを早速実践する様子が印象的でした。今回の学習を通して、子どもたちは「食べること」の大切さを改めて感じることができたようです。

6年生の家庭科では、調理実習に向けてグループごとの打ち合わせが行われました。授業ではまず、主食・主菜・副菜の組み合わせを通して「栄養バランスのよい食事」について学びました。その後、グループごとにバランスのとれた献立を考え、実際に作るメニューを決めました。今回の実習では、グループごとに異なる料理を作る予定です。子どもたちは、「栄養バランスを考えよう」「色どりをよくしたい」「調理時間を考えよう」などと意見を出し合いながら、必要な材料や手順を話し合っていました。

これまでの学習で、お湯を沸かす・ゆでる・炒めるなどの基本的な調理工程を経験してきた6年生。いよいよ自分たちで考えたメニューに挑戦する調理実習本番を迎えます。安全に気をつけながら、協力しておいしい料理を完成させてほしいと思います。

今日は、4年生が「認知症サポーター養成講座」に参加しました。特別養護老人ホームの職員の方から認知症とはどのような症状か、そして困っている方にどんな行動ができるかを教えていただきました。認知症は、年齢を重ねることで誰にでも起こりうる身近な症状であること、少しの思いやりや声かけが安心につながることを学びました。講座の中では、「外出したおばあちゃんが家に帰ってこなかったら、どうする?」という場面をもとに、グループごとに話し合いました。子どもたちは「優しく声をかける」「一緒に探す」「大人の人に知らせる」など、自分たちにもできる行動を真剣に考えていました。

まだお世話をしてもらう立場の子どもたちですが、今回の学習を通して、「自分の周りの人を思いやること」「困っている人を見かけたら行動すること」の大切さに気づいたようです。今日の経験をきっかけに、家族や地域の人との関わりの中でも、優しい心を生かしていってほしいと思います。